Si tu veux être heureux une heure, enivre-toi,

Si tu veux être heureux un jour, tue ton cochon,

Si tu veux être heureux une semaine, fais un beau voyage,

Si tu veux être heureux un an, marie-toi,

Si tu veux être heureux toute ta vie, fais-toi jardinier.

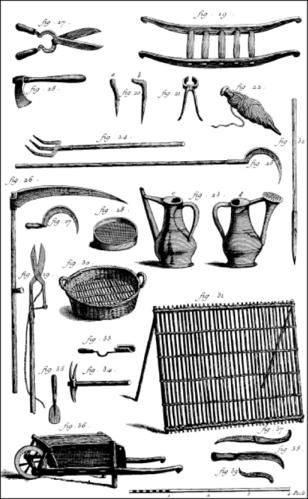

À Puygiron, chaque famille avait son jardin potager sur les terrains autour du village ou attenant à la ferme pour les plus chanceux. Leur surface était variable suivant l'importance de la ferme... et selon le courage du propriétaire !

Au village, Benjamin Laurent (maison de la famille Ver) possédait une vigne  plein Sud à proximité de la carrière et quelques terres au Levant. Il travaillait avec son âne. Parfois son épouse venait l'aider à pousser la charrette dans la montée de la croix quand l'âne ne pouvait plus la gravir. Le curé avait un jardin potager sous le village vers les jeux d'enfants. C'est le mari de Jeanne qui allait le bêcher. Le boulanger, M. Mouillac avait aussi le sien sur le terrain de M. Chanzy. On le voyait y travailler tous les après-midi après la sieste. Son épouse, Mme Mouillac allait dans son jardin au Portalet. Personne n'avait intérêt à la déranger à ce moment-là pour lui demander du pain !!! Lucien Mouillac, le père de l'institutrice, cultivait quatre lopins différents ! Un à l'emplacement du terrain de M. Ragel, ses légumes à feuilles sur le terrain de M. Roux et un immense jardin sur le terrain de Mme Thévenet. Le quatrième, jardin d'ornement, se situait au Nord de la propriété Brunel.

plein Sud à proximité de la carrière et quelques terres au Levant. Il travaillait avec son âne. Parfois son épouse venait l'aider à pousser la charrette dans la montée de la croix quand l'âne ne pouvait plus la gravir. Le curé avait un jardin potager sous le village vers les jeux d'enfants. C'est le mari de Jeanne qui allait le bêcher. Le boulanger, M. Mouillac avait aussi le sien sur le terrain de M. Chanzy. On le voyait y travailler tous les après-midi après la sieste. Son épouse, Mme Mouillac allait dans son jardin au Portalet. Personne n'avait intérêt à la déranger à ce moment-là pour lui demander du pain !!! Lucien Mouillac, le père de l'institutrice, cultivait quatre lopins différents ! Un à l'emplacement du terrain de M. Ragel, ses légumes à feuilles sur le terrain de M. Roux et un immense jardin sur le terrain de Mme Thévenet. Le quatrième, jardin d'ornement, se situait au Nord de la propriété Brunel.

À la ferme, c'étaient généralement les anciens ou les femmes qui s'occupaient du jardin. On travaillait tout à la bêche : il n'y avait pas de motoculteur et l'on n'utilisait pas d'engrais mais du fumier. C'était bien sûr de la culture bio avant que le terme n'existe encore.

Pour l'arrosage, on allait tirer l'eau avec l'arrosoir des puits du village et du bassin ou de la citerne des fermes. Dans le vieux village, presque toutes les maisons avaient un puits. Même s'il est en hauteur, il y a toujours eu de l'eau au village. Au Couchant, c'était l'abondance dans les jardins car on se servait de l'eau des canaux en enlevant les planches de retenue. Les canaux, alimentés par le Jabron, partaient du « verger Cambiano » et allaient jusqu'à l'usine Lacroix en passant par le « Moulin vieux ».

Ces jardins étaient un apport important pour la famille. Les repas étaient en général à base de légumes : carottes, navets, céleris, potirons, concombres, cornichons, courgettes... La soupe du soir mijotait dans une grande marmite en fonte pendue à la crémaillère dans la cheminée. On l'agrémentait de pain ou d'une tranche de lard.

En novembre, on semait les petits pois « A la Sainte Cécile, les petits pois en font mille », (le 22 novembre) et l'ail. On resemait parfois encore des petits pois en mars. Les haricots s'ensemençaient à la Saint-Joseph, soit le 19 mars. Les graines de laitues et de radis étaient mélangées et semées à la volée sur le même carré de terre. Les radis arrivaient à maturité en 20 à 25 jours. On les arrachait en laissant les semis de laitue. On préparait les semis de poireaux ou de tomates, dans des caisses avec du terreau que l'on laissait sous une vitre au soleil en guise de serre.

On repiquait ensuite les semis. On n'allait pas acheter des petits sachets de graines de salade, mais on laissait « monter » une salade pour qu'elle puisse donner des graines que l'on récoltait pour les prochaines semences.

L'hiver, la frisée et la scarole ne craignaient pas le gel. En Ardèche, Jeanne se souvient que l'on protégeait les plans sous des planches avec de la paille. On « paillait » les cardons et les céleris sous des vieux sacs. On gardait les pommes de terre, l'ail et les oignons toute l'année dans la cave, à l'abri de la lumière et de la chaleur pour ne pas qu'ils germent. Dans les jardins, il n'y avait pas beaucoup de fleurs. Les hommes n'étaient pas fleuristes... Ils repiquaient parfois quelques chrysanthèmes. Cependant, certains se souviennent des beaux dahlias et reines-marguerites de M. Dumas (et de ses asperges exquises aussi.)

Merci encore à vous, Jeanne et Pierre, pour votre gentillesse et votre disponibilité. À très bientôt !

D. R.

Publié dans Le Giron n° 13 (janvier 2008)

Monette évoque que petite, elle n'avait jamais vu de docteur ! Pour les bronchites, on plaçait sur la peau des ventouses en verre, chauffées à l'aide d'une mèche alcoolisée. L'application des ventouses chaudes sur la peau, entraînant parfois des brûlures, faisait le vide entre la peau et la ventouse et tirait le mal. La peau devenait souvent violette sous les ventouses. Parfois, on sclérosait même la peau en faisant une petite croix à l'emplacement de la ventouse.

Monette évoque que petite, elle n'avait jamais vu de docteur ! Pour les bronchites, on plaçait sur la peau des ventouses en verre, chauffées à l'aide d'une mèche alcoolisée. L'application des ventouses chaudes sur la peau, entraînant parfois des brûlures, faisait le vide entre la peau et la ventouse et tirait le mal. La peau devenait souvent violette sous les ventouses. Parfois, on sclérosait même la peau en faisant une petite croix à l'emplacement de la ventouse.

C’était l’aîné des enfants, marié, qui devenait le chef de l’exploitation, même si l’aïeul continuait à garder une certaine autorité. Les plus jeunes frères et soeurs restaient à la ferme jusqu’au service militaire pour les garçons, et au mariage, pour les filles… Souvent, celles-ci travaillaient quelques années, le soir, à l’usine Lacroix pour gagner l’argent du trousseau.

C’était l’aîné des enfants, marié, qui devenait le chef de l’exploitation, même si l’aïeul continuait à garder une certaine autorité. Les plus jeunes frères et soeurs restaient à la ferme jusqu’au service militaire pour les garçons, et au mariage, pour les filles… Souvent, celles-ci travaillaient quelques années, le soir, à l’usine Lacroix pour gagner l’argent du trousseau. On vivait de la production de polyculture (céréales, betteraves pour la sucrerie d’Orange, lavandin, pommes de terre, vigne) et du petit élevage (basse-cour, lapins, deux ou trois cochons, quelques chèvres ou moutons) de la ferme. On cultivait aussi des betteraves vertes qui servaient à engraisser les cochons en hiver. Dans le quartier du Levant, il y avait seize vaches dont onze chez Pierre Viel, une chez Marius Guérin, deux chez M. Boisse. Il y avait souvent aussi un cheval, un mulet (grand mulet du Poitou), et un ou plusieurs boeufs. À l’étable, ceux-ci étaient âgés en moyenne de 3 ou 4 ans. Le maquignon passait échanger des petits veaux d’un an, dressés pour l’attelage, contre les boeufs plus âgés, bons pour la viande. Les hommes nourrissaient chevaux, vaches, brebis tandis que les femmes nourrissaient lapins, poules et cochons.

On vivait de la production de polyculture (céréales, betteraves pour la sucrerie d’Orange, lavandin, pommes de terre, vigne) et du petit élevage (basse-cour, lapins, deux ou trois cochons, quelques chèvres ou moutons) de la ferme. On cultivait aussi des betteraves vertes qui servaient à engraisser les cochons en hiver. Dans le quartier du Levant, il y avait seize vaches dont onze chez Pierre Viel, une chez Marius Guérin, deux chez M. Boisse. Il y avait souvent aussi un cheval, un mulet (grand mulet du Poitou), et un ou plusieurs boeufs. À l’étable, ceux-ci étaient âgés en moyenne de 3 ou 4 ans. Le maquignon passait échanger des petits veaux d’un an, dressés pour l’attelage, contre les boeufs plus âgés, bons pour la viande. Les hommes nourrissaient chevaux, vaches, brebis tandis que les femmes nourrissaient lapins, poules et cochons. qu’elles moulaient. Elles allumaient le feu dans la cuisinière, ou la cheminée, allaient au puits chercher l’eau, et faisaient un rapide ménage avant de préparer les enfants pour l’école. Elles mettaient en place le repas pour midi avec les pommes de terre et les légumes du potager en laissant mijoter la marmite sur le bord de la cuisinière. Puis, elles allaient traire et nourrir les brebis dont elles utilisaient le lait pour faire les tommes. Le lait ne pouvait pas se conserver longtemps car il n’y avait pas de réfrigérateur… Elles allaient nourrir les lapins : le matin avec du fourrage sec, et l’après-midi, avec de la luzerne ou de l’herbe ramassée dans les champs. Elles donnaient aussi le grain à la basse-cour. Il fallait penser à changer le fumier des clapiers, de la porcherie, et de l’étable, une fois par semaine. L’après-midi, les femmes emmenaient le troupeau de chèvres ou de moutons dans les champs et les bois. Monette Viel apportait le lait le soir, à bicyclette, jusqu’au transformateur du croisement de la route d’Espeluche où l’attendait le camion de la coopérative… Les Puygironnais venaient chercher, à la ferme Viel ou Almoric, le lait, le matin ou le soir, avec leur petit pot en fer-blanc ou plus tard, leur bouteille. Se vendait aussi à la ferme Viel, un peu de vin ordinaire.

qu’elles moulaient. Elles allumaient le feu dans la cuisinière, ou la cheminée, allaient au puits chercher l’eau, et faisaient un rapide ménage avant de préparer les enfants pour l’école. Elles mettaient en place le repas pour midi avec les pommes de terre et les légumes du potager en laissant mijoter la marmite sur le bord de la cuisinière. Puis, elles allaient traire et nourrir les brebis dont elles utilisaient le lait pour faire les tommes. Le lait ne pouvait pas se conserver longtemps car il n’y avait pas de réfrigérateur… Elles allaient nourrir les lapins : le matin avec du fourrage sec, et l’après-midi, avec de la luzerne ou de l’herbe ramassée dans les champs. Elles donnaient aussi le grain à la basse-cour. Il fallait penser à changer le fumier des clapiers, de la porcherie, et de l’étable, une fois par semaine. L’après-midi, les femmes emmenaient le troupeau de chèvres ou de moutons dans les champs et les bois. Monette Viel apportait le lait le soir, à bicyclette, jusqu’au transformateur du croisement de la route d’Espeluche où l’attendait le camion de la coopérative… Les Puygironnais venaient chercher, à la ferme Viel ou Almoric, le lait, le matin ou le soir, avec leur petit pot en fer-blanc ou plus tard, leur bouteille. Se vendait aussi à la ferme Viel, un peu de vin ordinaire. Les femmes devaient nourrir aussi les saisonniers de passage à la ferme … Chaque année, fin avril, on faisait venir des émarieurs d’Ardèche. Leur béret vissé sur le crâne, ils séparaient les graines germées des betteraves.

Les femmes devaient nourrir aussi les saisonniers de passage à la ferme … Chaque année, fin avril, on faisait venir des émarieurs d’Ardèche. Leur béret vissé sur le crâne, ils séparaient les graines germées des betteraves. La grande lessive se faisait, en général, tous les quinze jours. Le linge blanc était mis à tremper dans de l’eau très chaude pour le décrasser. Parfois, pour le faire blanchir, on le passait dans la cendre et le mettait à bouillir dans la lessiveuse. Pour le rinçage, on allait au Jabron, en portant la lessiveuse avec la brouette (ou on se servait du bassin de la ferme). L’eau courante n’est arrivée à Puygiron qu’en 1952. Pour faire la vaisselle, on n’utilisait pas de détergent et surtout, on gardait l’eau grasse pour la donner aux cochons. Pendant leur « temps libre », les femmes tricotaient des chaussettes, raccommodaient les vêtements de travail. Le dimanche, elles allaient à la messe et quelquefois elles rencontraient leur voisine devant une tasse de café. Elles allaient chercher le pain tous les deux jours chez le boulanger qui comptabilisait sur un cahier ce qu’elles apportaient en blé ou en farine. Elles se rendaient à la foire de Montélimar trois ou quatre fois par an, et à la fête du 15 août pour admirer le feu d’artifice…

La grande lessive se faisait, en général, tous les quinze jours. Le linge blanc était mis à tremper dans de l’eau très chaude pour le décrasser. Parfois, pour le faire blanchir, on le passait dans la cendre et le mettait à bouillir dans la lessiveuse. Pour le rinçage, on allait au Jabron, en portant la lessiveuse avec la brouette (ou on se servait du bassin de la ferme). L’eau courante n’est arrivée à Puygiron qu’en 1952. Pour faire la vaisselle, on n’utilisait pas de détergent et surtout, on gardait l’eau grasse pour la donner aux cochons. Pendant leur « temps libre », les femmes tricotaient des chaussettes, raccommodaient les vêtements de travail. Le dimanche, elles allaient à la messe et quelquefois elles rencontraient leur voisine devant une tasse de café. Elles allaient chercher le pain tous les deux jours chez le boulanger qui comptabilisait sur un cahier ce qu’elles apportaient en blé ou en farine. Elles se rendaient à la foire de Montélimar trois ou quatre fois par an, et à la fête du 15 août pour admirer le feu d’artifice… et les voisins… On faisait venir des entrepreneurs pour battre le blé avec leur moissonneuse : M. Béroule de la Bâtie-Rolland, M. Chaix de Montboucher. Pierre Viel fut le premier à investir dans une moissonneuse batteuse. On disait que cela cassait les grains, mais il était toujours le premier à aller de l’avant ! De grands sacs de 100 Kg se remplissaient. La batteuse crachait la paille. Et l’on faisait, et tout le monde savait le faire, des paillers bien pointus, bien serrés : autour d’un mât, on entassait la paille sur six ou sept mètres de haut. Les paillers pouvaient rester dehors. Comme la paille était bien serrée, seule la surface du pailler noircissait au fil des pluies, mais l’intérieur restait bien sec.

et les voisins… On faisait venir des entrepreneurs pour battre le blé avec leur moissonneuse : M. Béroule de la Bâtie-Rolland, M. Chaix de Montboucher. Pierre Viel fut le premier à investir dans une moissonneuse batteuse. On disait que cela cassait les grains, mais il était toujours le premier à aller de l’avant ! De grands sacs de 100 Kg se remplissaient. La batteuse crachait la paille. Et l’on faisait, et tout le monde savait le faire, des paillers bien pointus, bien serrés : autour d’un mât, on entassait la paille sur six ou sept mètres de haut. Les paillers pouvaient rester dehors. Comme la paille était bien serrée, seule la surface du pailler noircissait au fil des pluies, mais l’intérieur restait bien sec.

y avait une messe de communion, où l’on devait se rendre à jeun. On y rencontrait surtout les femmes, gardiennes de la religion. On prenait ensuite un petit casse-croûte, avant de se rendre à la grande et longue messe solennelle de Pâques vers dix heures trente. On ne communiait pas à la grande messe de Pâques qui était déjà très longue. Et l’après-midi, on allait « aux Vêpres ». À la grand’messe, le prêtre portait ses plus beaux ornements et officiait face à l’autel, tournant le dos aux paroissiens. Il y avait ce jour-là plusieurs enfants de chœur, des garçons vêtus d’un étole blanc et d’une soutane rouge... Derrière l’autel, les hommes répondaient en latin au curé. Autour de l’harmonium, chantaient femmes et jeunes filles. On se souvient de Madame Aymard, puis de Madame Dubourg accompagnant les cantiques à l’harmonium.

y avait une messe de communion, où l’on devait se rendre à jeun. On y rencontrait surtout les femmes, gardiennes de la religion. On prenait ensuite un petit casse-croûte, avant de se rendre à la grande et longue messe solennelle de Pâques vers dix heures trente. On ne communiait pas à la grande messe de Pâques qui était déjà très longue. Et l’après-midi, on allait « aux Vêpres ». À la grand’messe, le prêtre portait ses plus beaux ornements et officiait face à l’autel, tournant le dos aux paroissiens. Il y avait ce jour-là plusieurs enfants de chœur, des garçons vêtus d’un étole blanc et d’une soutane rouge... Derrière l’autel, les hommes répondaient en latin au curé. Autour de l’harmonium, chantaient femmes et jeunes filles. On se souvient de Madame Aymard, puis de Madame Dubourg accompagnant les cantiques à l’harmonium. Chacun avait donc sa place et gare au visiteur qui s’y installait par mégarde ! À Puygiron, vers les années 50, le Père Rouchon, quelque peu « révolutionnaire », avait voulu moderniser son église, et avait mélangé tous les bancs en les plaçant au milieu de l’église. Cela ne plut guère à tout le monde et l’essai ne dura qu’un temps… (moins d’une année, à ce que l’on dit… !). On se souvient aussi du froid dans l’église. On glissait dans ses poches avant de s’y rendre des petites pierres chaudes sorties du poêle, pour se réchauffer les mains. Ou on plaçait sous sa grande jupe une chaufferette, petite boîte métallique contenant des braises.

Chacun avait donc sa place et gare au visiteur qui s’y installait par mégarde ! À Puygiron, vers les années 50, le Père Rouchon, quelque peu « révolutionnaire », avait voulu moderniser son église, et avait mélangé tous les bancs en les plaçant au milieu de l’église. Cela ne plut guère à tout le monde et l’essai ne dura qu’un temps… (moins d’une année, à ce que l’on dit… !). On se souvient aussi du froid dans l’église. On glissait dans ses poches avant de s’y rendre des petites pierres chaudes sorties du poêle, pour se réchauffer les mains. Ou on plaçait sous sa grande jupe une chaufferette, petite boîte métallique contenant des braises. prières tous les jours. Vers 9-10 ans, les enfants faisaient la « petite » communion et pouvaient se confesser et communier. Les enfants allaient se confesser avec les femmes. La confession était très angoissante… Le plus petit péché paraissait bien gros… Comment s’y retrouver sur les péchés véniels ? Le Jeudi Saint, le Père Rouchon réunissait douze enfants, correspondant au nombre des apôtres, et leur passait de l’eau sur les pieds. Certains s’en souviennent avec émotion…

prières tous les jours. Vers 9-10 ans, les enfants faisaient la « petite » communion et pouvaient se confesser et communier. Les enfants allaient se confesser avec les femmes. La confession était très angoissante… Le plus petit péché paraissait bien gros… Comment s’y retrouver sur les péchés véniels ? Le Jeudi Saint, le Père Rouchon réunissait douze enfants, correspondant au nombre des apôtres, et leur passait de l’eau sur les pieds. Certains s’en souviennent avec émotion…

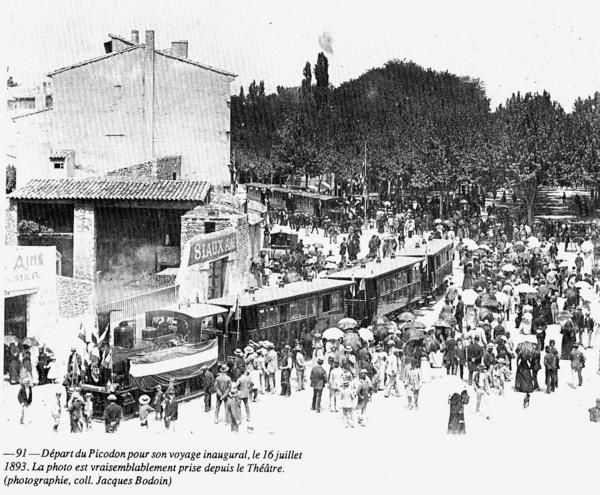

La circulation à Puygiron fut d’abord pédestre… Les enfants « montaient » à l’école le matin à 8 h 30, descendaient à 11 h 30, remontaient à 13 h 30 et finissaient la journée à 16 h 30. La commune est vaste : certains avaient 2 à 3 kilomètres de marche ! L’hiver, garçons et filles étaient chaussés de galoches : chaussures à empoigne de cuir et semelle de bois. Par grande bise et grand froid, les plus éloignés apportaient un repas froid de midi et mangeaient à côté du poêle de l’école. Tout le monde marchait : les champs étaient dispersés. On y allait à pied, l’outil sur l’épaule et à côté de l’attelage (chevaux, mulets ou boeufs). On se rendait même à la veillée chez M. Loche à Rochefort en marchant ! Les marchands ambulants passaient avec leur malle sur le dos et vendaient des aiguilles, du fil, etc.…

La circulation à Puygiron fut d’abord pédestre… Les enfants « montaient » à l’école le matin à 8 h 30, descendaient à 11 h 30, remontaient à 13 h 30 et finissaient la journée à 16 h 30. La commune est vaste : certains avaient 2 à 3 kilomètres de marche ! L’hiver, garçons et filles étaient chaussés de galoches : chaussures à empoigne de cuir et semelle de bois. Par grande bise et grand froid, les plus éloignés apportaient un repas froid de midi et mangeaient à côté du poêle de l’école. Tout le monde marchait : les champs étaient dispersés. On y allait à pied, l’outil sur l’épaule et à côté de l’attelage (chevaux, mulets ou boeufs). On se rendait même à la veillée chez M. Loche à Rochefort en marchant ! Les marchands ambulants passaient avec leur malle sur le dos et vendaient des aiguilles, du fil, etc.… La charrette était un moyen de transport très utilisé. Un plateau sur deux roues hautes à mi-longueur pour transporter le foin, la paille, les gerbes de blé, le bois en bottes et tirée par un cheval, un mulet ou deux boeufs. L’épicier d’Espeluche, le rémouleur, le ramasseur de peaux de lapins, le coquetier (ramassait les oeufs, les poulets et lapins) passaient avec leur charrette.

La charrette était un moyen de transport très utilisé. Un plateau sur deux roues hautes à mi-longueur pour transporter le foin, la paille, les gerbes de blé, le bois en bottes et tirée par un cheval, un mulet ou deux boeufs. L’épicier d’Espeluche, le rémouleur, le ramasseur de peaux de lapins, le coquetier (ramassait les oeufs, les poulets et lapins) passaient avec leur charrette. des femmes, des hommes et des enfants avec un espace pour les marchandises vers les marchés et foires. Les roues hautes étaient plus fines et légères mais toujours en bois et ferrées. Il y avait quelquefois un siège. Elle était en général peinte en noir et parfois décorée. Comme elle était légère, on pouvait se permettre de mettre le cheval au trot. Quand on se rendait à Montélimar, on laissait les chevaux à la maison Moulin avant le pont, dans une remise. La commune avait un corbillard dans un garage dans la montée du village… C’était un fermier qui prêtait son cheval, revêtu à l’occasion d’une couverture noire décorée. Les voisins étaient les porteurs.

des femmes, des hommes et des enfants avec un espace pour les marchandises vers les marchés et foires. Les roues hautes étaient plus fines et légères mais toujours en bois et ferrées. Il y avait quelquefois un siège. Elle était en général peinte en noir et parfois décorée. Comme elle était légère, on pouvait se permettre de mettre le cheval au trot. Quand on se rendait à Montélimar, on laissait les chevaux à la maison Moulin avant le pont, dans une remise. La commune avait un corbillard dans un garage dans la montée du village… C’était un fermier qui prêtait son cheval, revêtu à l’occasion d’une couverture noire décorée. Les voisins étaient les porteurs.

C’est Joseph Viel qui eut la première automobile à Puygiron, puis son cousin Léon Viel s’acheta une limousine à capote. Gabriel Mouillac, le boulanger du village qui faisait sa tournée deux ou trois fois par semaine avec un cheval, le fit ensuite quotidiennement avec son automobile à capote. Il ne savait pas très bien conduire et sa fille, Mireille, l’accompagnait par prudence et se mettait parfois au bord de la route pour les manœuvres difficiles…

C’est Joseph Viel qui eut la première automobile à Puygiron, puis son cousin Léon Viel s’acheta une limousine à capote. Gabriel Mouillac, le boulanger du village qui faisait sa tournée deux ou trois fois par semaine avec un cheval, le fit ensuite quotidiennement avec son automobile à capote. Il ne savait pas très bien conduire et sa fille, Mireille, l’accompagnait par prudence et se mettait parfois au bord de la route pour les manœuvres difficiles…

quatorze ans. L’école était obligatoire jusqu’à quatorze ans… Elle ouvrait ses portes de huit heures à onze heures et l’après-midi d’une et demie à quatre heures et tout le monde allait déjeuner à la maison. Nous montions à l’école des quatre coins de la commune à pied. Il y avait au village la boulangerie de Monsieur Mouillac : il faisait le pain dans un four à bois tous les jours, même le dimanche !… Madame Mouillac l’aidait : elle vendait le pain, des timbres, le tabac et quelques bonbons.

quatorze ans. L’école était obligatoire jusqu’à quatorze ans… Elle ouvrait ses portes de huit heures à onze heures et l’après-midi d’une et demie à quatre heures et tout le monde allait déjeuner à la maison. Nous montions à l’école des quatre coins de la commune à pied. Il y avait au village la boulangerie de Monsieur Mouillac : il faisait le pain dans un four à bois tous les jours, même le dimanche !… Madame Mouillac l’aidait : elle vendait le pain, des timbres, le tabac et quelques bonbons.